Dans le Flou, une autre vision de l’art de 1945 à nos jours au musée de l’Orangerie met en avant le flou, une esthétique développée dans l’art moderne. L’apparition du flou dans l’art moderne s’illustre dès Claude Monet avec son Bassin aux nymphéas, où il crée une atmosphère immersive et poétique.

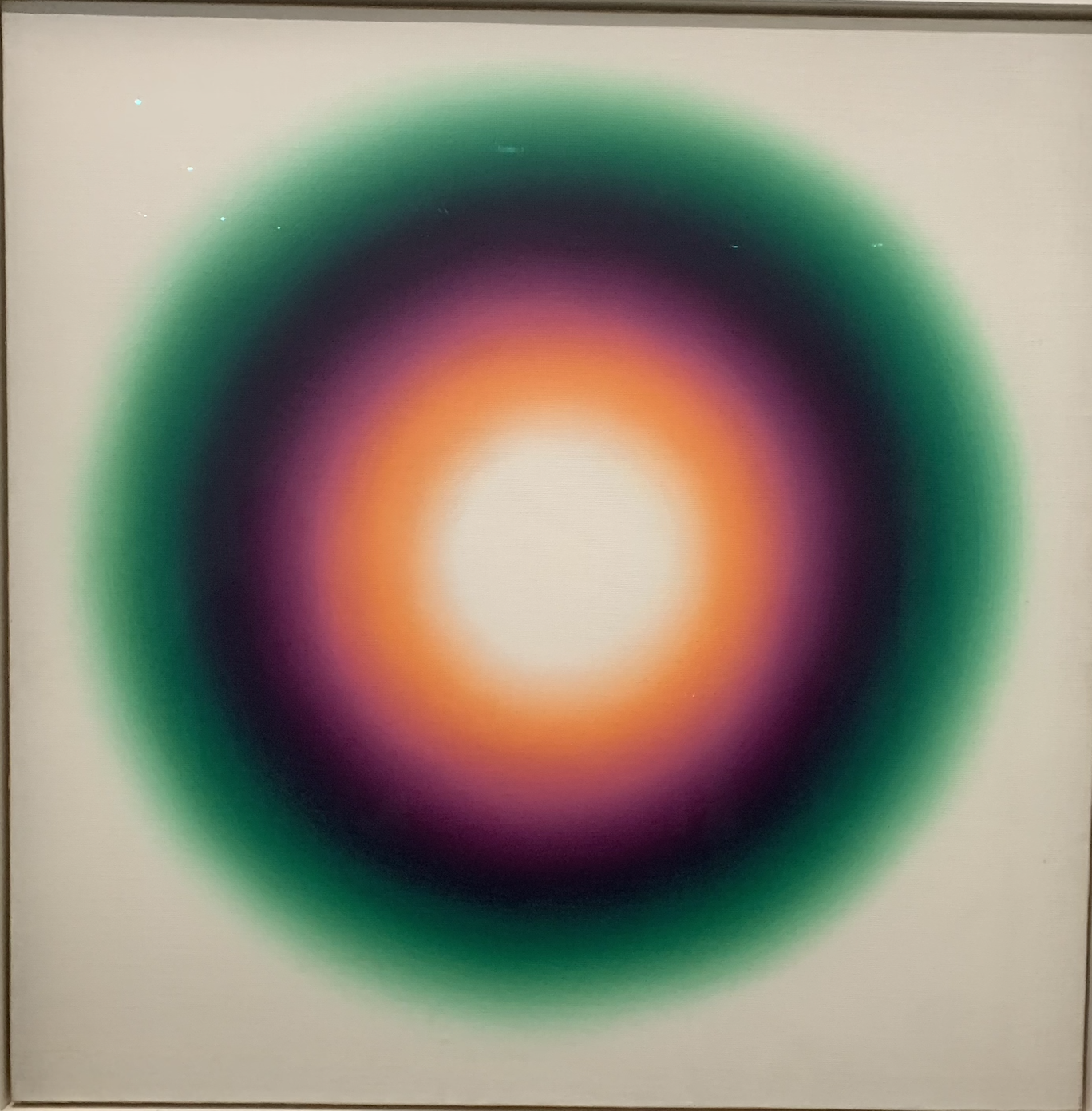

Cette esthétique se poursuit et se développe après la Seconde Guerre mondiale. En effet, le flou devient un langage artistique majeur, reflétant l’incertitude et la complexité du monde. Il symbolise alors le doute, l’inachevé et la multiplicité des interprétations. L’exposition au musée de l’Orangerie explore cette évolution, montrant comment le flou transforme notre regard sur l’image et la réalité. Le flou devient un moyen d'expression fort malgré son caractère visuel insaisissable presque invisible lorsque nos sens et notre compréhension du monde s’est brouillée.

Claude Monet, père de l’impressionnisme, a révolutionné la peinture en capturant la lumière et l’atmosphère avec des touches libres et colorées. Le parcours thématique de l’exposition est amorcé par le Bassin aux Nymphéas de Monet. Une œuvre sur laquelle le flou domine entre étendue d’eau et végétation, offrant une immersion poétique faite d’abstraction et de douceur. Le flou permet à l'ambiguïté de prendre place et de rompre les barrières et certitudes. Il s'agit d'un discours poétique plus vaste sur le caractère interprétatif de la vision, jouant avec les codes de l’onirique.

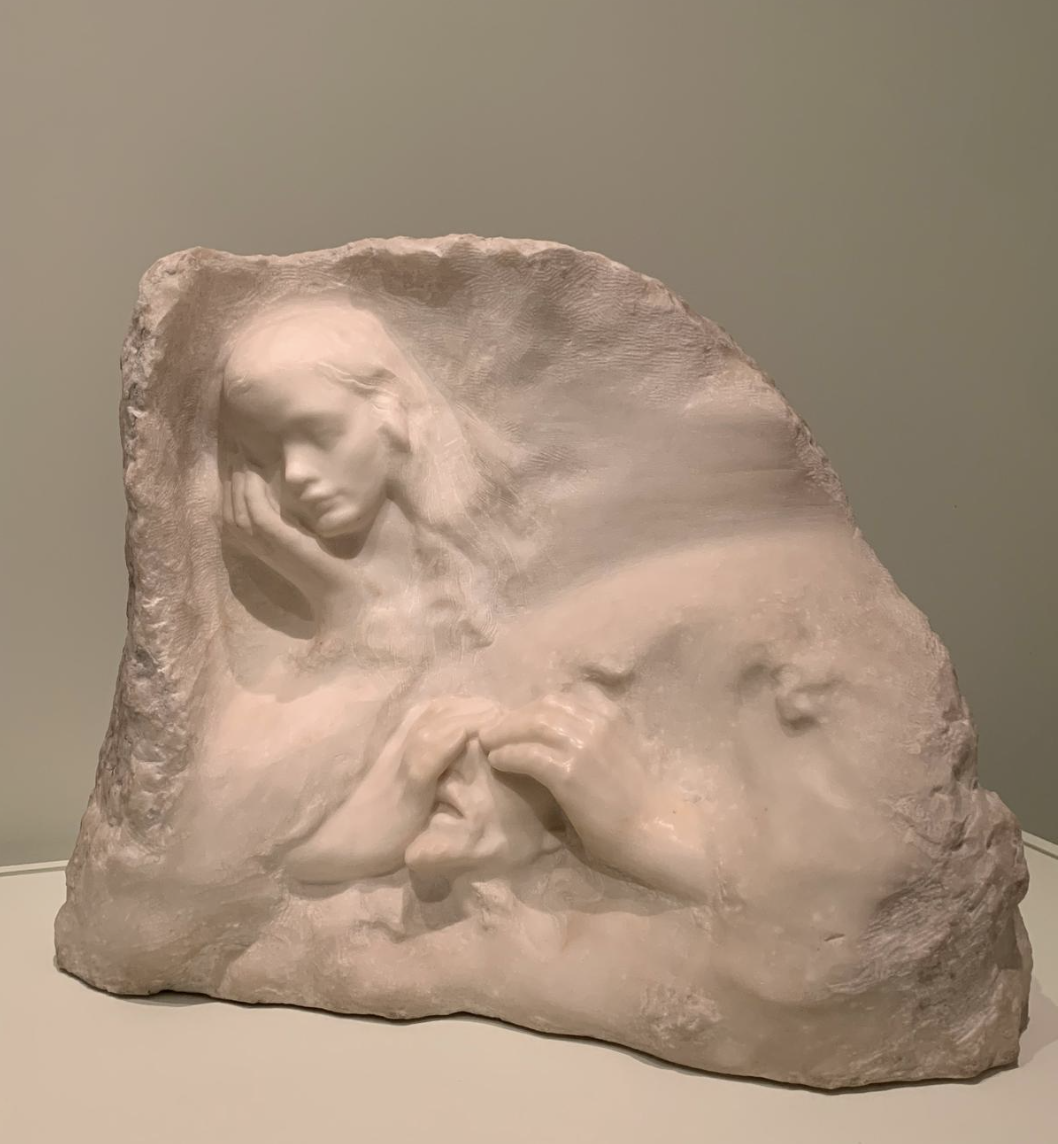

Par la suite, Auguste Rodin, maître de la sculpture moderne, a exploré l’expressivité du corps et la matière brute dans ses œuvres. Dans L’Étoile du matin, le flou volontaire des contours s’incarne par des formes émergeant du marbre. Des mains démesurément grandes surgissent de la pierre, pour cacher les yeux d’un saint Jean-Baptiste tourmenté par ses visions. Cette sculpture, aux contours vaporeux, allie un non finito sur les extrémités, pierre brute, et un sfumato sculptural en son sein, à travers des liaisons atténuées. Auguste Rodin semble voir le monde « à travers un imperceptible voile » (Rodin Auguste, L’Art – Entretiens réunis par Paul Gsell, 1911.).

Le flou, figurant ainsi le mouvement, devient symbole de passion spirituelle et d'émotions intenses. Il porte en lui une part d’inachèvement et d’évanescence, instaurant une tension silencieuse et un mystère latent.

« La valeur d’une image se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire, autant dire qu’une image stable et achevée coupe les ailes à l’imagination » Gaston Bachelard, l’Air et les songes, Paris, Corti, 1939, p. 5-6

L'esthétique du flou est également un choix politique : un parti pris artistique fort qui révèle ce qui nous échappe — le temps qui s'effrite, la fugacité du passé, et l'effondrement de nos certitudes.

Six Seconds est la dernière œuvre d’une série produite sur plus de six ans évoquant le génocide rwandais.

« C’est l’image d’une jeune fille de dos. Cette jeune fille avait été témoin de la scène où son père et sa mère se font tuer à coup de machette. J’avais pris un rendez-vous avec elle pour qu’elle me raconte son histoire. Mais quand elle est arrivée, elle a changé d’avis (…) Au moment où elle se retourne et rebrousse chemin, je saisis mon appareil et prends une photo sans vraiment faire le point, d’où le flou. Cette image floue représente mon incapacité à raconter l’expérience de cette femme ou l’expérience du Rwanda - l’impossibilité. »

À travers un parcours sensible, l’exposition Dans le Flou explore une esthétique visuelle forte qui révèle une nouvelle manière de percevoir et ressentir le monde. L’exposition montre comment le voilé et l’inachevé deviennent les vecteurs d’une expérience esthétique et politique profonde. Le flou trouble nos certitudes, invite à la contemplation autant qu’à la réflexion, et ouvre un espace d’imagination libre d’interprétation et de rêves. Cette esthétique nous confronte à ce que l’image ne peut montrer clairement, le suggérant simplement, offrant une vision du monde multiple et sensible.

Par Emmie PINTARD, chargée de communication pour le mandat 2024-2025.